Google Looker Studio: Der einfache Einstieg für SEO-Anfänger

Jeder SEO sollte Daten in Google Looker Studio klar und aussagekräftig aufbereiten können. Nur so erkennst du, was gut funktioniert hat – oder wo etwas schieflief – und warum. Das ist entscheidend, um den Mehrwert deiner Arbeit gegenüber Kunden zu zeigen und kritische Probleme frühzeitig zu identifizieren. Mit Looker Studio gelingt das, ohne jedes Mal neue Berichte zu erstellen: Stattdessen erhältst du ein interaktives, stets aktuelles Dashboard, das Daten aus mehreren Quellen kombiniert.

Trotz des großen Potenzials tun sich viele Marketer mit dem Reporting in Looker Studio schwer. Falls du dazugehörst, wird sich das heute ändern.

In diesem Artikel erfährst du, wie ein Dashboard aufgebaut ist, bekommst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung von Grund auf und lernst, wie du alle Elemente optimal einsetzt. Zusätzlich erhältst du Best Practices, damit du dich sicher in der Oberfläche bewegst und Dashboards erstellst, die datengetrieben, visuell überzeugend, handlungsorientiert und aufschlussreich sind.

-

Zu den zentralen Komponenten eines Looker Studio Dashboards gehören Messwerte, Dimensionen, Datenquellen & -connectors, Diagramme & Tabellen sowie Filter.

-

So baust du ein Dashboard in Google Looker Studio:

-

Analysiere deine Daten gründlich, bevor du Looker Studio einsetzt. Definiere die wichtigsten Kennzahlen und richte sie an den Projektzielen aus.

-

Gestalte ein logisches Layout, das auf deine Zielgruppe zugeschnitten ist. Sorge für einen klaren Übergang vom Überblick zu detaillierten Daten und überlege, welche konkreten Handlungen die Stakeholder ableiten sollen.

-

Nutze Looker Studio Connectors, um Daten aus Quellen wie Google Analytics oder eigenen Datenbanken zu importieren.

-

Wähle die passenden Diagramme, Tabellen und Filter, um deine Datenstory zu erzählen. Achte darauf, dass die Analyse funktional ist – nicht nur optisch ansprechend.

-

Erstelle benutzerdefinierte Dimensionen und Messwerte, um den Bericht gezielt auf SEO-Anforderungen zuzuschneiden.

-

Ergänze Expertenhinweise, Anmerkungen sowie klare Titel und Beschreibungen, damit auch nicht-technische Nutzer die Daten verstehen.

-

Halte Schriftarten und Farbschema konsistent mit deiner Markenidentität. Hebe wichtige Leistungskennzahlen durch eindeutige Farben hervor, um Trends sichtbar zu machen.

Zentrale Komponenten in Looker Studio

Bevor du loslegst, wirf einen Blick darauf, wie sich Dashboards von klassischen Reports unterscheiden – die Unterschiede sind größer, als du vielleicht denkst. Eine detaillierte Übersicht findest du in unserem Guide Dashboards vs. Reports (auf Englisch).

Sehen wir uns nun die einzelnen Komponenten eines Looker Studio Dashboards genauer an.

Messwerte

Messwerte sind numerische Kennzahlen, die die Performance widerspiegeln. Im SEO-Bereich können dazu beispielsweise Traffic-Zahlen (aus Kanälen wie Social, Organic oder E-Mail), Click-Through-Rate (CTR), durchschnittliche Sitzungsdauer, Anzahl gerankter Keywords oder SERP-Positionen für bestimmte Keywords gehören.

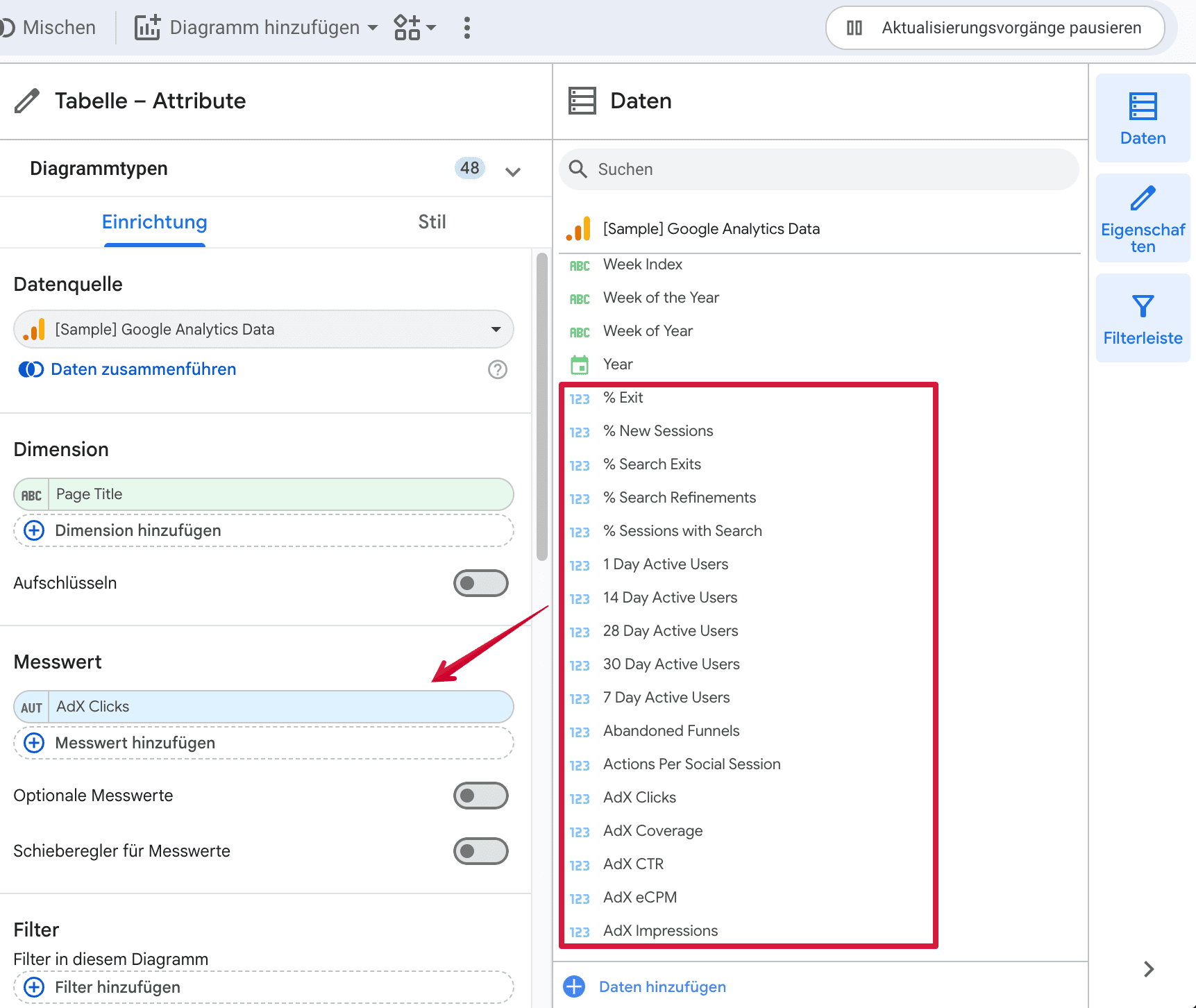

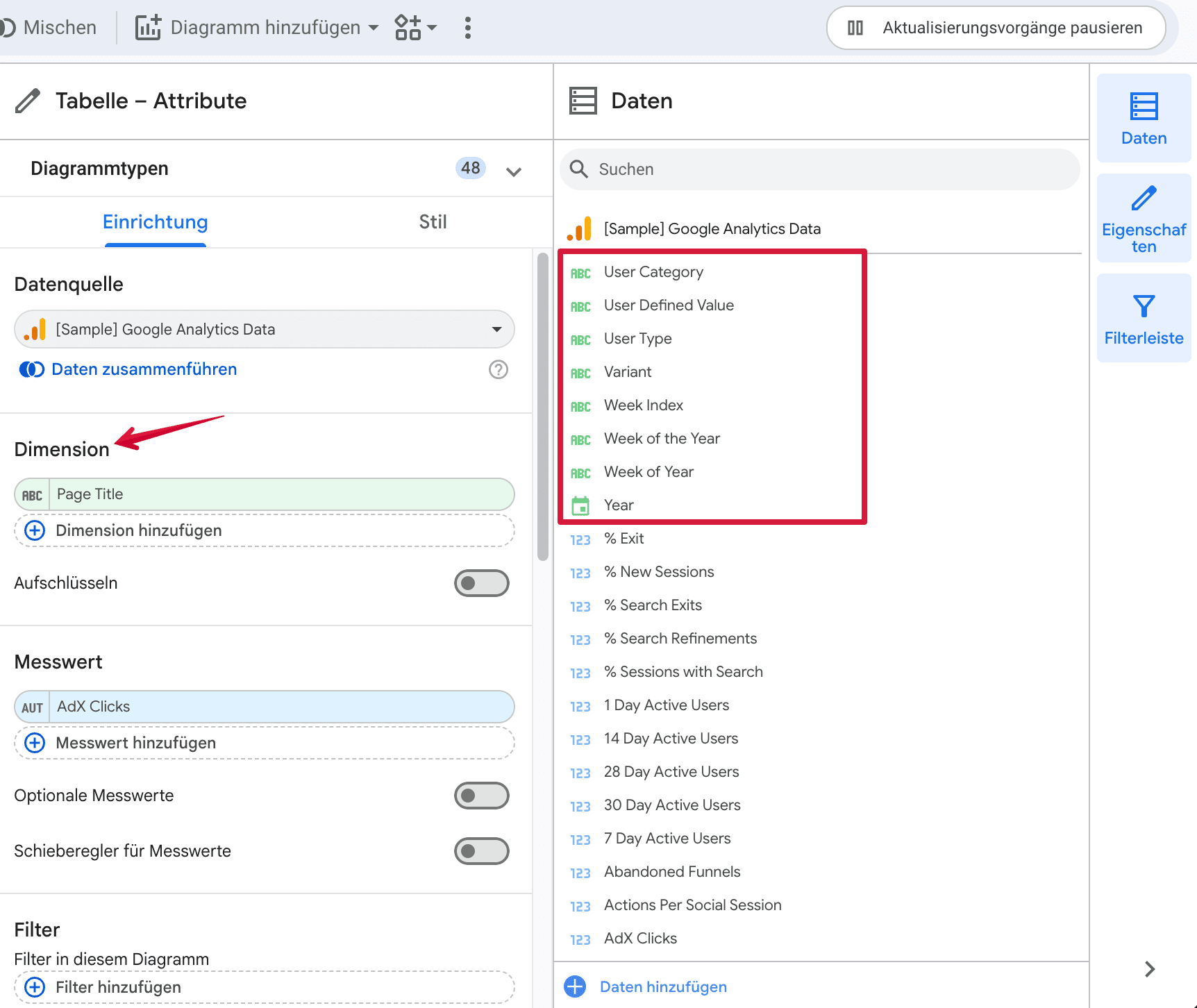

In Google Looker Studio werden Messwerte in Blau dargestellt. Du kannst selbst festlegen, wie ein Messwert angezeigt wird – etwa als Zahl, Prozentsatz oder Währung – und dabei Vergleiche anstellen oder benutzerdefinierte Berechnungen durchführen.

Die Auswahl der Messwerte sollte immer eng mit den durchgeführten Projekten und den übergeordneten Kampagnenzielen verknüpft sein. Ein hilfreiches Konzept in diesem Zusammenhang ist das Input-Output-Metrik-Modell. Es empfiehlt, den gesamten Prozess in konkrete Projekte zu unterteilen – etwa Initiativen wie Linkbuilding, Content-Produktion oder Content-Optimierung. Ausgangspunkt ist dabei immer das Endziel, zum Beispiel mehr organischer Umsatz oder gesteigerter Traffic. Darauf aufbauend wählst du gezielte Messwerte, um die Arbeit in jedem dieser Bereiche messbar zu machen.

Angenommen, du arbeitest an einem Content-Optimierungs-Projekt: Du hast bereits die Titel, Überschriften und Textlängen von X Artikeln verbessert. Jetzt könntest du Messwerte wie Titellänge, Überschriftenlänge, Textlänge und den Reading Score (ermittelt mit Screaming Frog oder einem alternativen Crawler) in dein Dashboard aufnehmen. Zusätzlich lassen sich Messwerte einbinden, die durch diese Änderungen beeinflusst werden – etwa Anzahl gerankter Keywords, CTR, Klicks und Impressionen (aus der Google Search Console) sowie Keyword-Rankings (aus SE Ranking).

Dimensionen

Dimensionen stehen für qualitative bzw. nicht-numerische Daten, die in der Regel Kontext oder Kategorien für Messwerte liefern. Im SEO-Reporting können Dimensionen beispielsweise Seiten-URLs, Gerätetypen der Nutzer, geografische Standorte oder Traffic-Quellen nach Kanal sein.

Dimensionen helfen dir, Messwerte in spezifische Gruppen zu unterteilen. So erhältst du beispielsweise durch die Betrachtung des organischen Traffics (Metrik) nach Landingpage-URL (Dimension) tiefere Einblicke, welche Seiten die beste SEO-Performance erzielen.

In Looker Studio kannst du zudem regelbasierte Klassifikationssysteme mithilfe benutzerdefinierter Dimensionen einführen. So könntest du beispielsweise eigene Search-Intent-Klassifizierungen erstellen – basierend auf Keyword-Daten aus SE Ranking oder Query-Dimensionen aus der Google Search Console.

In Looker Studio werden Dimensionen in Grün dargestellt. Benutzerdefinierte Dimensionen erkennst du daran, dass beim Überfahren des Symbols vor dem Dimensionsnamen ein „Fx“ angezeigt wird.

Bei der Auswahl von Dimensionen für deine Looker Studio Dashboards solltest du dich auf die für dein Publikum relevantesten Aspekte konzentrieren. Überlege, ob neue benutzerdefinierte Dimensionen zusätzlichen Kontext schaffen und die Dashboards für Stakeholder noch hilfreicher machen.

Gestalte sie so detailliert, wie es nötig ist, damit dein Report zu einem zeitsparenden Analyse-Tool wird – und du nicht zwischen verschiedenen Plattformen wechseln musst, um jedes Detail zu prüfen.

Was ist der Unterschied zwischen Messwerten und Dimensionen?

Der wichtigste Unterschied ist einfach: Messwerte sind die Zahlen, die du misst, Dimensionen sind die Attribute, die diese Zahlen einordnen oder aufschlüsseln. Denke an Metriken als „Wie viel?“ und an Dimensionen als „Was?“.

Für eine SEO-Analyse könntest du zum Beispiel die Metrik „Sessions“ (misst das Traffic-Volumen) nach der Dimension „Land“ (zeigt die geografische Herkunft des Traffics) aufschlüsseln.

Hier sind weitere Unterschiede zwischen Messwerten und Dimensionen, auf die du bei deiner Arbeit in Google Looker Studio stoßen kannst.

Messwerte

Blaue Farbe

Dimensionen

Grüne Farbe

Messwerte

Möglich (z. B. SUM, COUNT, AVERAGE)

Dimensionen

Nicht möglich (werden zur Segmentierung von Daten genutzt, nicht für Berechnungen)

Messwerte

Möglich (z. B. benutzerdefinierte Formeln zur Berechnung eigener Metriken)

Dimensionen

Nicht anwendbar

Messwerte

Nur benutzerdefinierte Metriken auf Basis mathematischer Berechnungen möglich. Die resultierenden Felder sind stets andere Metriken.

Dimensionen

Möglich (du kannst neue Dimensionen mithilfe benutzerdefinierter Logik erstellen)

Messwerte

Für quantitative Analysen (z. B. Umsatz, Klicks, Sessions)

Dimensionen

Zum Kategorisieren, Filtern und Organisieren von Daten (z. B. Datum, Produkttyp)

Messwerte

Zahlenwerte (z. B. Ganzzahlen, Dezimalzahlen)

Dimensionen

Kategorien/Attribute (z. B. Text, Datum, Ja/Nein-Werte)

Messwerte

Werden aggregiert (z. B. SUM, COUNT)

Dimensionen

Werden nicht aggregiert (dienen der Gruppierung von Daten)

Blaue Farbe

Grüne Farbe

Möglich (z. B. SUM, COUNT, AVERAGE)

Nicht möglich (werden zur Segmentierung von Daten genutzt, nicht für Berechnungen)

Möglich (z. B. benutzerdefinierte Formeln zur Berechnung eigener Metriken)

Nicht anwendbar

Nur benutzerdefinierte Metriken auf Basis mathematischer Berechnungen möglich. Die resultierenden Felder sind stets andere Metriken.

Möglich (du kannst neue Dimensionen mithilfe benutzerdefinierter Logik erstellen)

Für quantitative Analysen (z. B. Umsatz, Klicks, Sessions)

Zum Kategorisieren, Filtern und Organisieren von Daten (z. B. Datum, Produkttyp)

Zahlenwerte (z. B. Ganzzahlen, Dezimalzahlen)

Kategorien/Attribute (z. B. Text, Datum, Ja/Nein-Werte)

Werden aggregiert (z. B. SUM, COUNT)

Werden nicht aggregiert (dienen der Gruppierung von Daten)

Datenquellen

Datenquellen in Looker Studio sind die primären Ursprünge der Daten, die du in deinem Report visualisierst. Für SEO-Marketer gehören dazu typischerweise Google Search Console, Google Analytics oder Drittanbieter-Tools wie SE Ranking. Jede Datenquelle liefert eine eigene Perspektive auf deine SEO-Performance – und durch die Kombination mehrerer Quellen kannst du ein umfassendes Dashboard erstellen.

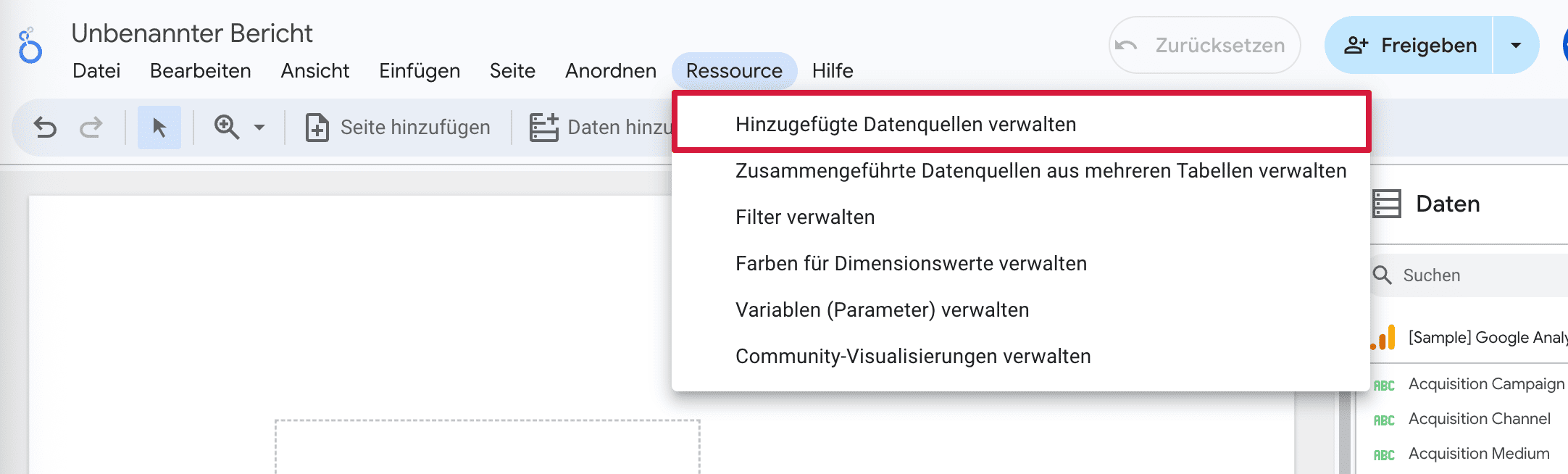

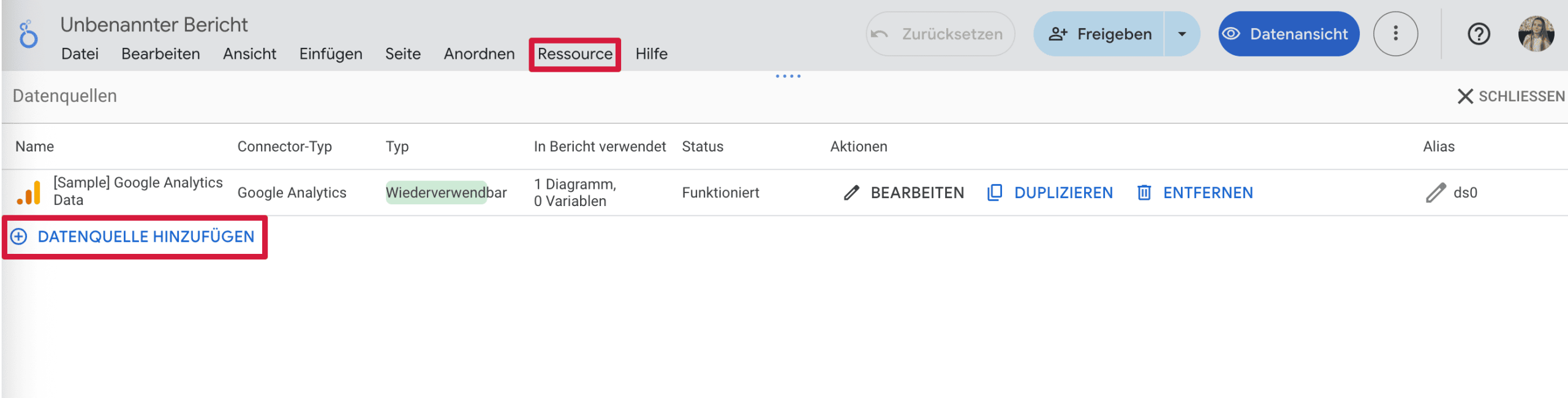

In Looker Studio findest du deine Datenquellen über den Tab Ressource und anschließend Hinzugefügte Datenquelle verwalten.

Datenquellen lassen sich auch blenden, also zu einer sogenannten kombinierten Datenquelle (Blend) zusammenführen. Mehr dazu erfährst du in dieser Video-Lektion.

Connectors

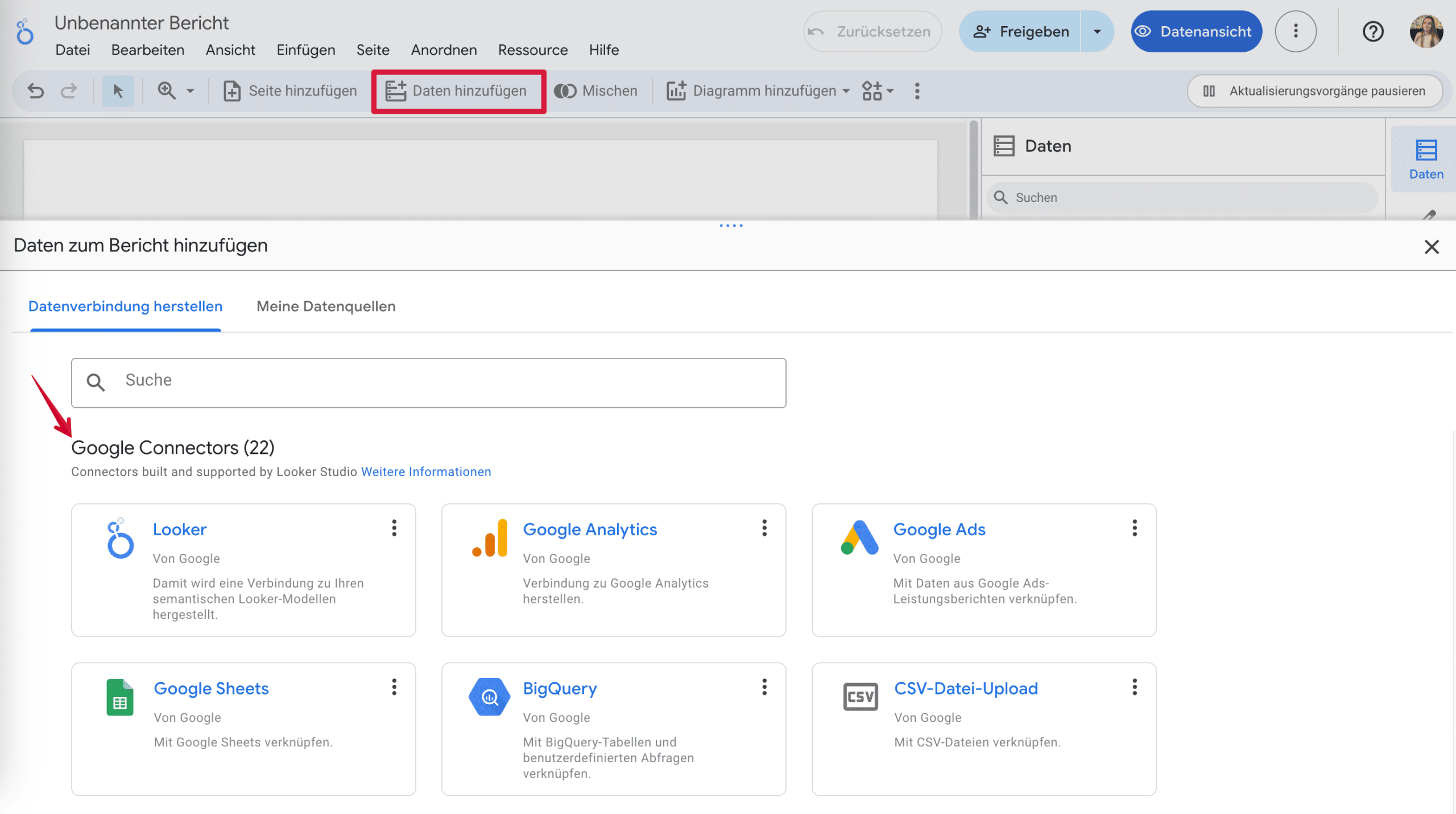

Connectors sind die Schnittstellen, über die du Primärdatenquellen in deinen Report einbindest. Diese in JavaScript programmierten Datenpipelines verbinden sich über öffentliche APIs mit den Datenquellen und stellen – nach entsprechender Authentifizierung – die Daten in Looker Studio bereit.

Es gibt zwei Arten von Connectors:

- Native Connectors – für Datenquellen, die Google oder Google-Partnern gehören, wie Chrome UX, Search Console, BigQuery, Google Sheets oder GA4.

- Partner Connectors – für andere Datenquellen wie SE Ranking oder Semrush.

Beide Arten findest du, wenn du auf Daten hinzufügen klickst. Dadurch öffnet sich die Connector Library, in der Google Connectors oben und Partner Connectors weiter unten auf der Seite angezeigt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Datenquellen und Connectors?

Datenquellen sind die ursprünglichen Speicherorte deiner Daten – also die primären Quellen. Connectors hingegen sind die Datenpipelines, über die Looker Studio auf diese Quellen zugreift und die Daten importiert.

Du kannst dir die Datenquelle wie eine Datenbank vorstellen (z. B. Google Analytics) und den Connector wie die Brücke, die Looker Studio mit dieser Datenbank verbindet. Der Connector übersetzt die Daten in ein Format, das Looker Studio verarbeiten kann, sodass sie im Dashboard angezeigt und weiterverarbeitet werden können.

Ein Beispiel: Du möchtest dich mit SE Ranking verbinden. Dafür nutzt du den SE Ranking Connector, der dir direkten Zugriff auf bestimmte Daten dieser Quelle gibt – etwa Keyword-Rankings oder Backlink-Übersichten.

In einem Szenario wie im SE Ranking Looker Studio Kurs besprochen, möchtest du möglicherweise detailliertere Informationen (z. B. zu Backlinks) aus der SE Ranking-Datenbank visualisieren. In diesem Fall könntest du über Apps Script das SE Ranking API mit Google Sheets verbinden, dort einige Datenaufbereitungen vornehmen und anschließend den Google Sheets Connector in Looker Studio nutzen, um das Sheet mit Looker Studio zu verknüpfen. Die primäre Datenquelle ändert sich in diesem Szenario nicht – sie bleibt SE Ranking –, aber die Art, wie du die Daten mit Looker Studio verbindest, ist anders, weil du einen anderen Connector verwendest.

Diagramme und Tabellen

Diagramme in Google Looker Studio sind grafische Darstellungen von Daten, mit denen sich Trends, Vergleiche und Muster auf einen Blick erkennen lassen.

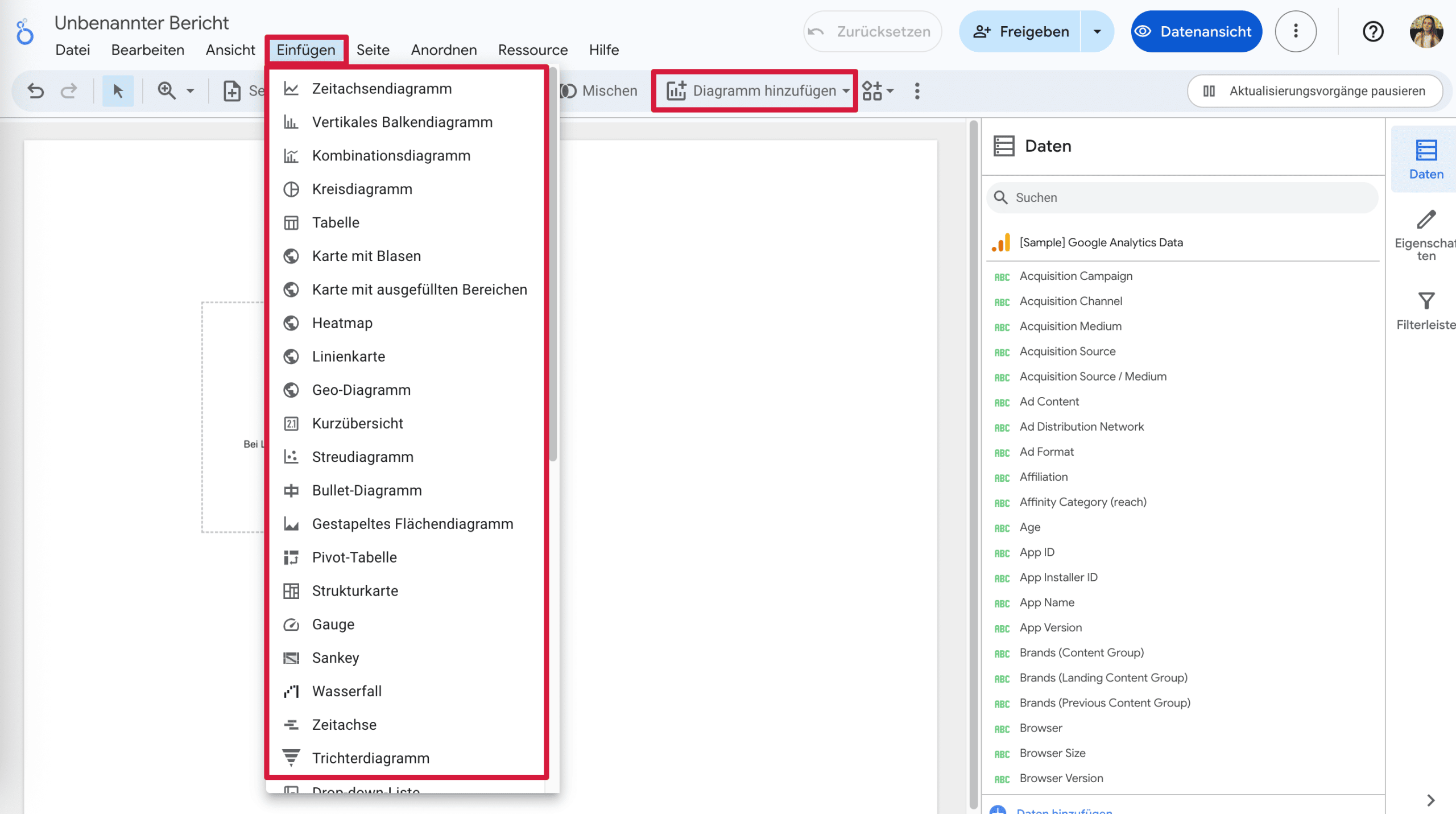

Es gibt verschiedene Diagrammtypen, darunter:

- Liniendiagramme – ideal, um Veränderungen im Zeitverlauf zu verfolgen

- Balkendiagramme – perfekt für den Vergleich verschiedener Kategorien oder Datenpunkte

- Kreisdiagramme – zeigen den Anteil einzelner Kategorien am Gesamtwert

- Streudiagramme – veranschaulichen Beziehungen zwischen zwei Variablen

- Geo-Diagramme – visualisieren Daten nach geografischen Regionen

Solche Visualisierungen helfen dir, schnell Einblicke zu gewinnen und Erkenntnisse im Dashboard effektiv zu kommunizieren. Neu in Looker Studio ist beispielsweise das Trichterdiagramm, das sich besonders gut für Digital-Marketing- und SEO-Reporting eignet.

Tabellen präsentieren Daten in einem strukturierten Raster – ähnlich wie in einer Tabellenkalkulation. Jede Zeile steht für einen einzelnen Datenpunkt, während Spalten Messwerte oder Dimensionen wie Land, Gerätetyp oder Quelle darstellen.

In Looker Studio kannst du klassische Tabellen oder komplexere Varianten wie Pivot-Tabellen erstellen. Außerdem lassen sich Tabellen mit Visualisierungselementen wie Balken oder Heatmaps kombinieren, um die Aussagekraft zu erhöhen.

Zusätzlich bietet Looker Studio Funktionen wie Sortieren, Filtern und Bedingte Formatierung, mit denen du wichtige Datenpunkte hervorheben und die Analyse insgesamt optimieren kannst.Du fügst Visualisierungen hinzu, indem du im Menü auf Einfügen klickst und den gewünschten Diagrammtyp auswählst – oder über den Schnellzugriff auf Diagramm hinzufügen.

Filter

Mit den Filtern in Looker Studio kannst du die im Dashboard angezeigten Daten gezielt eingrenzen. So kannst du beispielsweise den organischen Traffic nur für Mobile-Nutzer oder für bestimmte geografische Regionen anzeigen lassen.

Filter helfen dir, wichtige Datensegmente zu isolieren – etwa um nur branded vs. non-branded Suchanfragen zu betrachten oder bestimmte Zeiträume auszuschließen, in denen ein großes Algorithmus-Update die Performance verzerrt hat. Ein weiteres Beispiel ist das Filtern von organischem Traffic nach Land, um den Erfolg von lokalisierten SEO-Maßnahmen in einer bestimmten Region oder einem Markt zu bewerten.

In Looker Studio kannst du verschiedene Arten von Filtern anwenden. Diese richten sich danach, welche Daten und Verhaltensweisen du beeinflussen möchtest:

Beschreibung

Filtert Daten nach einem bestimmten Zeitraum, wobei vordefinierte oder benutzerdefinierte Zeiträume ausgewählt werden können.

Anwendungsfall

Analyse von Trends in einem gewählten Zeitraum (z. B. monatliche Umsätze).

Dynamisch/Interaktiv

(vom Report-Nutzer steuerbar)

Ja

Beschreibung

Filtert Daten nach kategorialen Variablen, z. B. Produktnamen oder Regionen.

Anwendungsfall

Fokus auf bestimmte Gruppen legen (z. B. Filterung nach Land).

Dynamisch/Interaktiv

(vom Report-Nutzer steuerbar)

Ja

Beschreibung

Filtert Daten nach quantitativen Werten (Messwerte).

Anwendungsfall

Isolierung leistungsstarker Segmente (z. B. Umsatz > 1.000 €).

Dynamisch/Interaktiv

(vom Report-Nutzer steuerbar)

Nein

Beschreibung

Kombiniert mehrere Bedingungen mit logischen Operatoren (UND, ODER, NICHT) für komplexe Filterungen.

Anwendungsfall

Erstellung differenzierter Datenansichten (z. B. Umsatz in bestimmten Regionen UND über einem Schwellenwert).

Dynamisch/Interaktiv

(vom Report-Nutzer steuerbar)

Nein

Beschreibung

Interaktive Elemente, mit denen Betrachter eines Reports Filter dynamisch anpassen können.

Anwendungsfall

Nutzern ermöglichen, ihre Datenansicht in Echtzeit zu personalisieren.

Dynamisch/Interaktiv

(vom Report-Nutzer steuerbar)

Ja

Beschreibung

Vom Nutzer definierte Filter auf Basis bestimmter Kriterien, einschließlich berechneter Felder.

Anwendungsfall

Analyse individuell anpassen (z. B. eigene KPIs).

Dynamisch/Interaktiv

(vom Report-Nutzer steuerbar)

Nein

Beschreibung

Gespeicherte Filterkonfigurationen, die in mehreren Reports oder Dashboards angewendet werden können.

Anwendungsfall

Einheitliche Analyse über verschiedene Reports hinweg sicherstellen.

Dynamisch/Interaktiv

(vom Report-Nutzer steuerbar)

Nein

Beschreibung

Gilt für alle Diagramme und Tabellen auf einer bestimmten Seite und sorgt so für konsistentes Filtern über alle Visualisierungen hinweg.

Anwendungsfall

Einheitlichkeit der Analyse auf einer Reportseite wahren, z. B. durch Anwendung von „Organic Search“ in der Channel-Definition für alle GA4-Charts.

Dynamisch/Interaktiv

(vom Report-Nutzer steuerbar)

Nein

Filtert Daten nach einem bestimmten Zeitraum, wobei vordefinierte oder benutzerdefinierte Zeiträume ausgewählt werden können.

Analyse von Trends in einem gewählten Zeitraum (z. B. monatliche Umsätze).

Ja

Filtert Daten nach kategorialen Variablen, z. B. Produktnamen oder Regionen.

Fokus auf bestimmte Gruppen legen (z. B. Filterung nach Land).

Ja

Filtert Daten nach quantitativen Werten (Messwerte).

Isolierung leistungsstarker Segmente (z. B. Umsatz > 1.000 €).

Nein

Kombiniert mehrere Bedingungen mit logischen Operatoren (UND, ODER, NICHT) für komplexe Filterungen.

Erstellung differenzierter Datenansichten (z. B. Umsatz in bestimmten Regionen UND über einem Schwellenwert).

Nein

Interaktive Elemente, mit denen Betrachter eines Reports Filter dynamisch anpassen können.

Nutzern ermöglichen, ihre Datenansicht in Echtzeit zu personalisieren.

Ja

Vom Nutzer definierte Filter auf Basis bestimmter Kriterien, einschließlich berechneter Felder.

Analyse individuell anpassen (z. B. eigene KPIs).

Nein

Gespeicherte Filterkonfigurationen, die in mehreren Reports oder Dashboards angewendet werden können.

Einheitliche Analyse über verschiedene Reports hinweg sicherstellen.

Nein

Gilt für alle Diagramme und Tabellen auf einer bestimmten Seite und sorgt so für konsistentes Filtern über alle Visualisierungen hinweg.

Einheitlichkeit der Analyse auf einer Reportseite wahren, z. B. durch Anwendung von „Organic Search“ in der Channel-Definition für alle GA4-Charts.

Nein

Zusammenfassung der Looker Studio Dashboard-Komponenten

Hier fassen wir alle wichtigen Komponenten noch einmal zusammen:

Beispiele (relevant für SEO / Data Analysts)

- Organischer Traffic (GA4)

- Click-through-Rate (CTR) (Google Search Console)

- Engagement-Sessions (GA4)

- Durchschnittliche Position (Google Search Console)

Beispiele (relevant für SEO / Data Analysts)

- Landingpage-URL (GA4, Google Search Console)

- Gerätekategorie (GA4: Mobil, Desktop, Tablet)

- Land/Region (GA4, Google Search Console)

Beispiele (relevant für SEO / Data Analysts)

- Google Search Console (Keyword-Rankings, Impressionen, CTR)

- Google Analytics 4 (GA4) (Nutzerverhalten, Traffic-Quellen)

- SE Ranking (Keyword-Rankings, Website-Audit)

Beispiele (relevant für SEO / Data Analysts)

- Google Analytics 4 Connector

- Google Search Console Connector

- SE Ranking API Connector

Beispiele (relevant für SEO / Data Analysts)

- Zeitreihendiagramm mit dem Wachstum des organischen Traffics über die Zeit

- Tabelle mit den Top-Landingpages nach organischen Sitzungen, Absprungrate und Conversions (GA4)

Beispiele (relevant für SEO / Data Analysts)

- Filter für Non-branded Keywords (Google Search Console)

- Filter nach Land oder Region (GA4)

- Ausschluss von Direct Traffic, um nur organische Suchdaten zu betrachten (GA4)

- Organischer Traffic (GA4)

- Click-through-Rate (CTR) (Google Search Console)

- Engagement-Sessions (GA4)

- Durchschnittliche Position (Google Search Console)

- Landingpage-URL (GA4, Google Search Console)

- Gerätekategorie (GA4: Mobil, Desktop, Tablet)

- Land/Region (GA4, Google Search Console)

- Google Search Console (Keyword-Rankings, Impressionen, CTR)

- Google Analytics 4 (GA4) (Nutzerverhalten, Traffic-Quellen)

- SE Ranking (Keyword-Rankings, Website-Audit)

- Google Analytics 4 Connector

- Google Search Console Connector

- SE Ranking API Connector

- Zeitreihendiagramm mit dem Wachstum des organischen Traffics über die Zeit

- Tabelle mit den Top-Landingpages nach organischen Sitzungen, Absprungrate und Conversions (GA4)

- Filter für Non-branded Keywords (Google Search Console)

- Filter nach Land oder Region (GA4)

- Ausschluss von Direct Traffic, um nur organische Suchdaten zu betrachten (GA4)

So erstellst du ein Dashboard in Looker Studio (kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Jetzt, da du die wichtigsten Komponenten der Looker Studio Dashboards kennst, schauen wir uns einen einsteigerfreundlichen, Schritt-für-Schritt-Prozess zum Erstellen eines Reports in Looker Studio an.

1. Analysiere deine Daten und entscheide, was angezeigt werden soll

Bevor du Looker Studio (oder eine andere Reporting-Plattform) öffnest, analysiere zunächst deine Daten. Das bedeutet: Greife darauf zu, verstehe ihre Struktur und Grenzen und prüfe die wichtigsten Felder und Dimensionen – sowie deren Bezug zu deiner Zielgruppe und deinen Reporting-Zielen.

Lege klar fest, welche KPIs und Messwerte du verfolgen willst. Im SEO-Bereich könnten das z. B. organischer Traffic, Keyword-Rankings und -Veränderungen, Click-through-Rate, Nutzerverhalten oder Backlinks sein. Überlege, wie diese Messwerte mit deinen Zielen und aktuellen Projekten zusammenhängen.

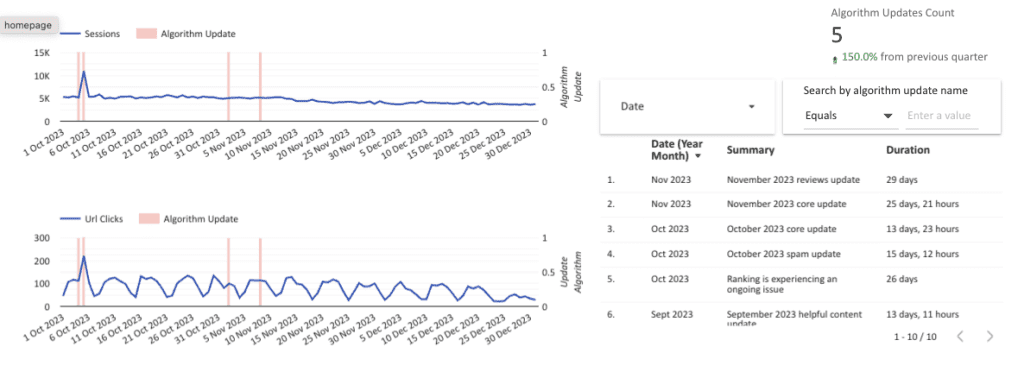

Für jedes Reporting-Projekt – ob in Google Looker Studio oder anderswo – solltest du eine Ursache-Wirkung-Beziehungherstellen: Verknüpfe dabei Maßnahmen einzelner Teams oder Teammitglieder, externe Ereignisse (z. B. Algorithmus-Updates oder neue Wettbewerber) und die beobachteten Leistungsänderungen.

Der Schlüssel liegt darin, deine Daten so gut zu kennen, dass du nur relevante Informationen auswählst. Vermeide Dashboards, die mit allen verfügbaren Datenpunkten überfrachtet sind.

Fragen, die dir in diesem Schritt helfen können:

- Welche Art von Report erstellst du? Explorativ oder erklärend? Ist Looker Studio das richtige Tool für diese Daten?

- Welche Daten willst du in den Report ziehen? Berücksichtige verschiedene Datenquellen und deren Einschränkungen – z. B. Stichproben, die angewendet werden, oder Limits in der Datenverarbeitung.

- Welche Datenpunkte aus deinem Datensatz sind wirklich relevant für das Reporting? Denke an aktuelle Projekte, umgesetzte Maßnahmen, blockierte Maßnahmen, den Einfluss interner und externer Ereignisse auf die Performance sowie daran, wie die Performance gemessen wird.

- Musst du benutzerdefinierte Dimensionen erstellen, um dein Reporting zu verbessern, oder Datenquellen miteinander verknüpfen, um die Verständlichkeit zu erhöhen? Eine frühzeitige Planung erleichtert den gesamten Prozess. Sie hilft dir, Daten im richtigen Format in Looker Studio zu importieren, Berechnungen in anderen Datenquellen vorzunehmen und den passenden Looker Studio Connector auszuwählen.

Am Ende dieses Schritts solltest du genau wissen, welches Dashboard du bauen möchtest.

2. Plane dein Layout

Gestalte das Layout deines Dashboards mit Blick auf die Story, die deine Daten erzählen sollen, und auf die Bedürfnisse deiner Stakeholder. Achte auf einen logischen Ablauf: Überblick → Performance-Details → Daten im Detail.

Ein ausgewogenes Layout sorgt dafür, dass Stakeholder wichtige Informationen leicht finden und bei Bedarf tiefer in die Daten eintauchen können. Die Grundlage für ein wirklich nützliches Reporting ist dabei eine fundierte Datenanalyse.

Drei Fragen, die du dir bei der Layout-Planung stellen solltest:

- Für wen ist das Dashboard gedacht?

- C-Level-Entscheider: Hier sollten klare Übersichten mit zentralen Vergleichsmetriken Vorrang haben. Detaillierte Tabellen sind weniger relevant – gefragt ist der Blick von oben auf die Gesamtperformance.

- Tägliche Nutzer wie Analysten oder Manager: Biete zusätzliche Seiten, um tief in die Daten einzusteigen. Diese Zielgruppe nutzt das Dashboard, um Probleme und Trends zu erkennen und kann die Exportfunktionen von Looker Studio gezielt einsetzen.

- Sind die wichtigsten Kennzahlen für alle relevant oder nur für bestimmte Stakeholder?

- Präsentiere zentrale Daten mit genügend Kontext.

- Weniger wichtige Daten kannst du separat bereitstellen – z. B. auf einer eigenen Seite oder in einem separaten Dashboard.

- Vermeide unnötige Überfrachtung und halte jede Seite so einfach wie möglich.

- Welche Handlungen sollen Stakeholder ableiten?

- Plane Platz für Expertentipps, Anmerkungen oder eigene Textfelder ein. Diese helfen später, Handlungsempfehlungen zu geben oder gewünschte Ergebnisse zu definieren.

- Falls du auf eine bestimmte Handlung hinarbeitest, sollte das Layout die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit fördern. Alle Diagramme und Daten auf der Seite sollten die Empfehlung stützen – ohne Widersprüche oder Interpretationsspielraum.

3. Füge Daten über Connectors hinzu

Im nächsten Schritt fügst du deine Daten mithilfe von Connectors in den Report ein. Gehe dazu in Looker Studio auf Ressourcen → Hinzugefügte Datenquelle verwalten, klicke auf Datenquelle hinzufügen und wähle in der Connector-Galerie die passende Quelle aus.

Wähle anschließend den geeigneten Connector für deine Datenquelle – z. B. Google Analytics, Google Ads oder eine benutzerdefinierte Datenbankverbindung. Folge den Anweisungen, um Looker Studio zu autorisieren, dein Konto zu authentifizieren und die Daten zu verbinden.

Sobald die Verbindung steht, überprüfe, ob die Daten korrekt und nicht nur als Stichprobe vorliegen. Achte darauf, dass sie visualisierungsbereit sind. Prüfe mögliche Einschränkungen wie Sampling, Verzögerungen oder fehlende Messwerte. Informiere deine Stakeholder über die Zuverlässigkeit der Daten, indem du Sampling oder Ungenauigkeiten offen kommunizierst.

Nach der Datenprüfung kannst du mit der Erstellung von Visualisierungen beginnen – z. B. Diagramme, Tabellen oder Scorecards. Das ist der effektivste Weg, um zentrale Erkenntnisse klar zu vermitteln.

4. Präsentiere Daten mit Diagrammen, Tabellen und Filtern

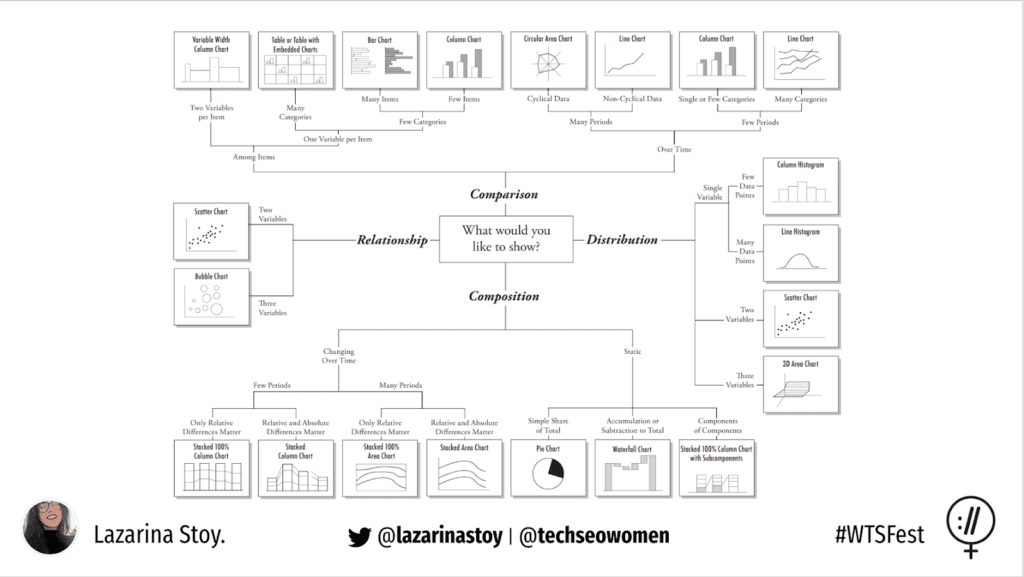

Wähle die passenden Visualisierungselemente für deine Datenstory – also Diagramme, Tabellen und Filter für dein Looker Studio Dashboard. Bevor du beginnst, solltest du genau wissen, was du zeigen möchtest. Ebenso wichtig ist, dass du – wie in Schritt 1 beschrieben – die Struktur deiner Daten verstehst.

Berücksichtige bei der Auswahl von Visualisierungen sowohl den optischen als auch den funktionalen Aspekt. Wähle Diagramme nicht nur, weil sie gut aussehen, sondern weil sie zu deinem Analyseziel passen. Kenne den Zweck der einzelnen Diagrammtypen und stimme sie auf deine Datenanalyse ab. Eine Übersicht zur richtigen Diagrammauswahl findest du hier:

Vielleicht fragst du dich, wann eine Tabelle sinnvoller ist als ein Diagramm. Dazu bietet dieser Looker Studio Report-Guide Hinweise, wann du dich besser für eine Tabelle oder für Notizen entscheidest.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn Rohdatenpunkte angezeigt oder zusammen mit Berechnungen (z. B. Prozentsätzen) dargestellt werden. Beispiel: Verkaufsdaten mit Gesamtsummen und Durchschnittswerten.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn der Fokus auf Trends über einen Zeitraum liegt – Diagramme vermitteln diese Informationen besser.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn mehrere Dimensionen und Metriken nebeneinander verglichen werden. Beispiel: Monatlicher Umsatz nach Region und Produktkategorie.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn Nutzer nur einen groben Überblick benötigen – Diagramme fassen dies effektiver zusammen.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn hierarchische Daten leicht navigierbar dargestellt werden sollen. Beispiel: Produktkategorien und Unterkategorien in einer Liste.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn Engagement entscheidend ist – Diagramme können visuell ansprechender sein.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn Nutzer Daten dynamisch filtern und sortieren können. Beispiel: Eine Tabelle mit Ländern, sortierbar nach Anzahl der organischen Sitzungen oder Umsatz.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn einfache Daten präsentiert werden, die sich in Diagrammen effektiver darstellen lassen.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn große Datensätze verarbeitet werden und Performance entscheidend ist. Beispiel: Eine umfangreiche Inventarliste.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn der Datensatz klein genug ist, um übersichtlich in Diagrammen dargestellt zu werden.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn detaillierte Anmerkungen oder Beschreibungen zu Datenpunkten erforderlich sind. Beispiel: Google-Algorithmus-Historie.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn für das Verständnis komplexer Daten eine grafische Darstellung nötig ist.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn sich die Daten von Natur aus in einem Rasterformat darstellen lassen. Beispiel: Ein Zeitplan oder Stundenplan.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn sich Datenbeziehungen visuell besser als textlich darstellen lassen.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn umfassende Listen mit Leistungskennzahlen oder KPIs präsentiert werden. Beispiel: Quartalsberichte zu Umsatz oder Traffic.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn das Publikum visuelle Darstellungen gegenüber Text bevorzugt.

Wann Tabellen sinnvoll sind

Wenn einfache Informationen klar vermittelt werden sollen. Beispiel: Eine Liste von SEO-Aufgaben einer Agentur, importiert aus einem Projektmanagement-Tool wie Asana, mit Statusangaben.

Wann Tabellen weniger geeignet sind

Wenn komplexe Zusammenhänge vermittelt werden, die visuelle Exploration erfordern.

Wenn Rohdatenpunkte angezeigt oder zusammen mit Berechnungen (z. B. Prozentsätzen) dargestellt werden. Beispiel: Verkaufsdaten mit Gesamtsummen und Durchschnittswerten.

Wenn der Fokus auf Trends über einen Zeitraum liegt – Diagramme vermitteln diese Informationen besser.

Wenn mehrere Dimensionen und Metriken nebeneinander verglichen werden. Beispiel: Monatlicher Umsatz nach Region und Produktkategorie.

Wenn Nutzer nur einen groben Überblick benötigen – Diagramme fassen dies effektiver zusammen.

Wenn hierarchische Daten leicht navigierbar dargestellt werden sollen. Beispiel: Produktkategorien und Unterkategorien in einer Liste.

Wenn Engagement entscheidend ist – Diagramme können visuell ansprechender sein.

Wenn Nutzer Daten dynamisch filtern und sortieren können. Beispiel: Eine Tabelle mit Ländern, sortierbar nach Anzahl der organischen Sitzungen oder Umsatz.

Wenn einfache Daten präsentiert werden, die sich in Diagrammen effektiver darstellen lassen.

Wenn große Datensätze verarbeitet werden und Performance entscheidend ist. Beispiel: Eine umfangreiche Inventarliste.

Wenn der Datensatz klein genug ist, um übersichtlich in Diagrammen dargestellt zu werden.

Wenn detaillierte Anmerkungen oder Beschreibungen zu Datenpunkten erforderlich sind. Beispiel: Google-Algorithmus-Historie.

Wenn für das Verständnis komplexer Daten eine grafische Darstellung nötig ist.

Wenn sich die Daten von Natur aus in einem Rasterformat darstellen lassen. Beispiel: Ein Zeitplan oder Stundenplan.

Wenn sich Datenbeziehungen visuell besser als textlich darstellen lassen.

Wenn umfassende Listen mit Leistungskennzahlen oder KPIs präsentiert werden. Beispiel: Quartalsberichte zu Umsatz oder Traffic.

Wenn das Publikum visuelle Darstellungen gegenüber Text bevorzugt.

Wenn einfache Informationen klar vermittelt werden sollen. Beispiel: Eine Liste von SEO-Aufgaben einer Agentur, importiert aus einem Projektmanagement-Tool wie Asana, mit Statusangaben.

Wenn komplexe Zusammenhänge vermittelt werden, die visuelle Exploration erfordern.

Filter können die Datenanalyse und -visualisierung erheblich verbessern, da sie es den Nutzern ermöglichen, die angezeigten Daten gezielt zu verfeinern. Stelle dir vor dem Hinzufügen von Filtern zu deinem Looker Studio Dashboard folgende Schlüsselfragen:

- Sind deine Stakeholder (Report-Betrachter) datenaffin genug, um die Daten richtig zu analysieren? Wenn sie sich im Umgang mit Daten wohlfühlen, können Filter ihre Arbeit erleichtern. Falls nicht, setze lieber auf einfachere Visualisierungen.

- Welche konkreten Einblicke erwarten die Stakeholder? Zeige, dass du wichtige Erkenntnisse auch ohne Interaktion liefern kannst – rege aber bei Bedarf mit Kommentaren zu Interaktionen für tiefergehende Analysen an.

- Wie komplex sind die Daten? Wenn eine wichtige Datenansicht mehrere Filter erfordert, präsentiere sie lieber direkt, statt Nutzer durch mehrere Klicks führen zu müssen.

- Verbessern die Filter die Nutzererfahrung? Wenn nicht, füge sie besser nicht hinzu.

- Wie wirken sich Filter auf die Performance aus? Wenn Filter die Ladezeit oder Performance des Dashboards (insbesondere bei großen Datensätzen) negativ beeinflussen, solltest du die Daten vor der Visualisierung aufbereiten. So bleibt die Nutzerzufriedenheit hoch und gefilterte Ansichten sind trotzdem möglich.

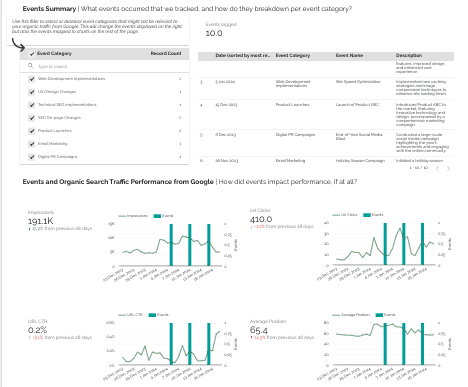

5. Erstelle benutzerdefinierte Dimensionen und Messwerte

Erstelle benutzerdefinierte Dimensionen und Messwerte, um deine Daten gezielter zu analysieren und dein Dashboard zu erweitern. Beispielsweise kannst du benutzerdefinierte Dimensionen nutzen, um in der Search Console oder in SE Ranking zwischen branded und non-branded Suchanfragen zu unterscheiden. Ebenso lassen sich Keywords nach Suchintention (informational, transactional) klassifizieren, um Ranking-Veränderungen pro Kategorie in der organischen Suche zu verfolgen.

Hier einige häufig verwendete benutzerdefinierte Dimensionen in SEO-Reports – jeweils mit Links zu den entsprechenden Formeln in Looker Studio:

- Branded vs. Non-branded Suchanfragen

- Benutzerdefinierte Search-Intent-Klassifizierung auf Keyword-Ebene

- Segmentierung von Website-URLs nach Sprachcode in der URL

6. Optimiere Kommentare, Anmerkungen sowie Titel und Beschreibungen

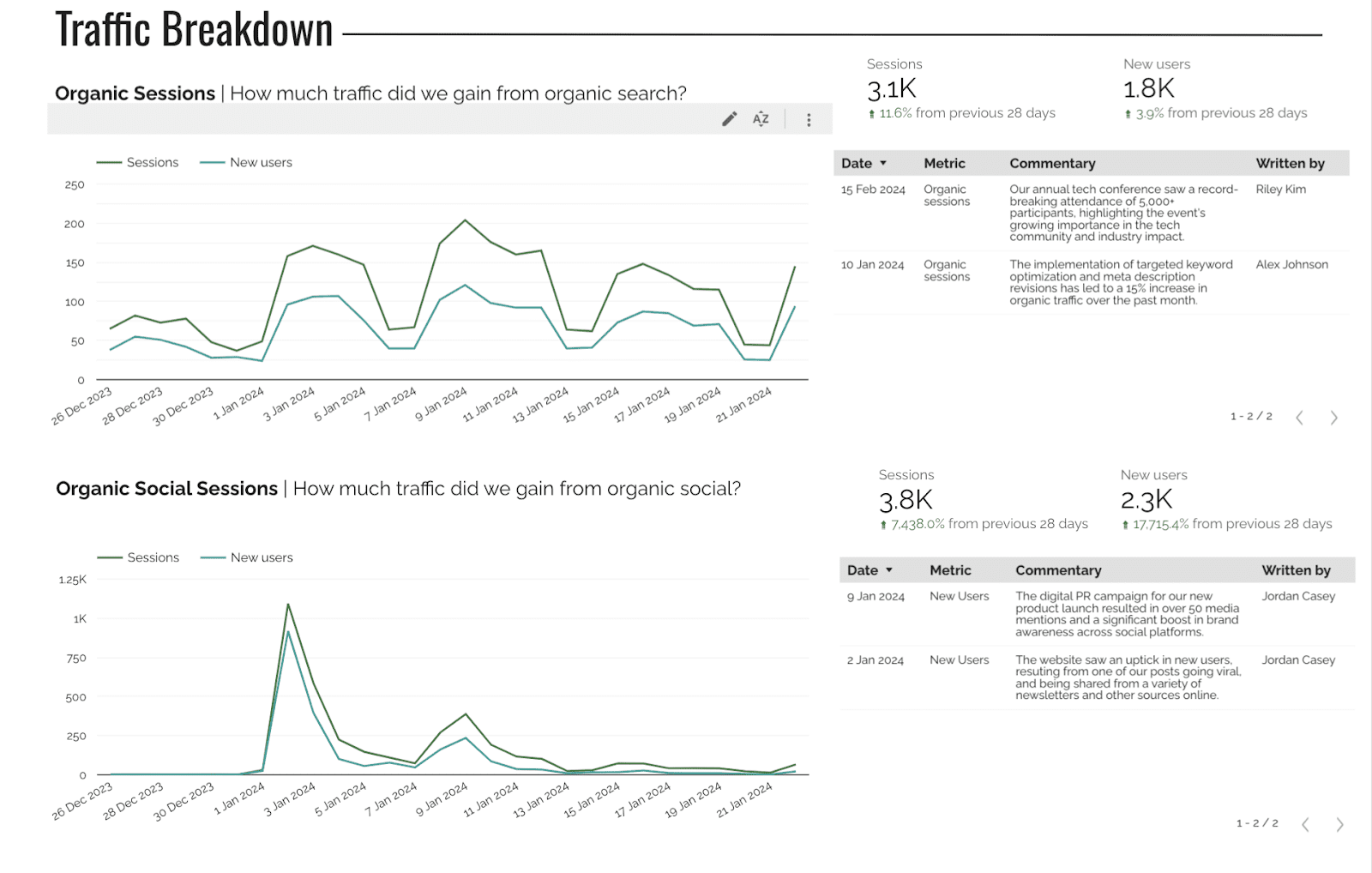

An diesem Punkt ist dein Report wahrscheinlich für technisch versierte Nutzer gut verständlich. Um jedoch Best Practices zu erfüllen, solltest du zusätzliche Elemente einfügen, die auch nicht-technischen Nutzern helfen, die Daten zu verstehen – zum Beispiel Kommentare, Anmerkungen sowie klare Titel und Beschreibungen.

Diese Elemente können die Nutzerzufriedenheit deutlich steigern und die Qualität deiner Reports spürbar verbessern.

Beispiele für Anmerkungen:

- Hinweise zu Google-Algorithmus-Updates

- Custom Events wie Kampagnenstarts oder Website-Migrationen

- Expertenkommentare mit zusätzlichen Einblicken

Die Vorgehensweise beim Hinzufügen dieser Elemente ist – je nach Datenquelle – ähnlich und wird in den verlinkten Tutorials erläutert.

Klarheit und Kürze sind der Schlüssel zu aussagekräftigen Titeln. Verwende einfache, direkte Sprache und formuliere klare, spezifische Titel für jede Visualisierung oder jeden Abschnitt. Halte Titel möglichst unter zehn Wörtern, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Die Beschreibung ist der kurze Text, der die angezeigten Daten erklärt. Statt Fragen zu verwenden, kannst du auch einfache Anweisungen geben, z. B.: „Nutze den Datumsfilter, um Performance-Trends über verschiedene Monate hinweg zu sehen.“

Hebe die Hierarchie zwischen Titeln und Beschreibungen durch Formatierungen hervor – etwa, indem du Titel fettsetzt.

Passe die Sprache und verwendeten Begriffe an die Vertrautheit deiner Zielgruppe mit den Konzepten und Metriken an. Bei komplexen technischen Reports kann es hilfreich sein, ein Dashboard-Dokument bereitzustellen, das erklärt:

- wie der Report aufgebaut ist

- welche Datenquellen genutzt werden

- welche Formeln für benutzerdefinierte Dimensionen verwendet werden

- welche Filter angewendet werden

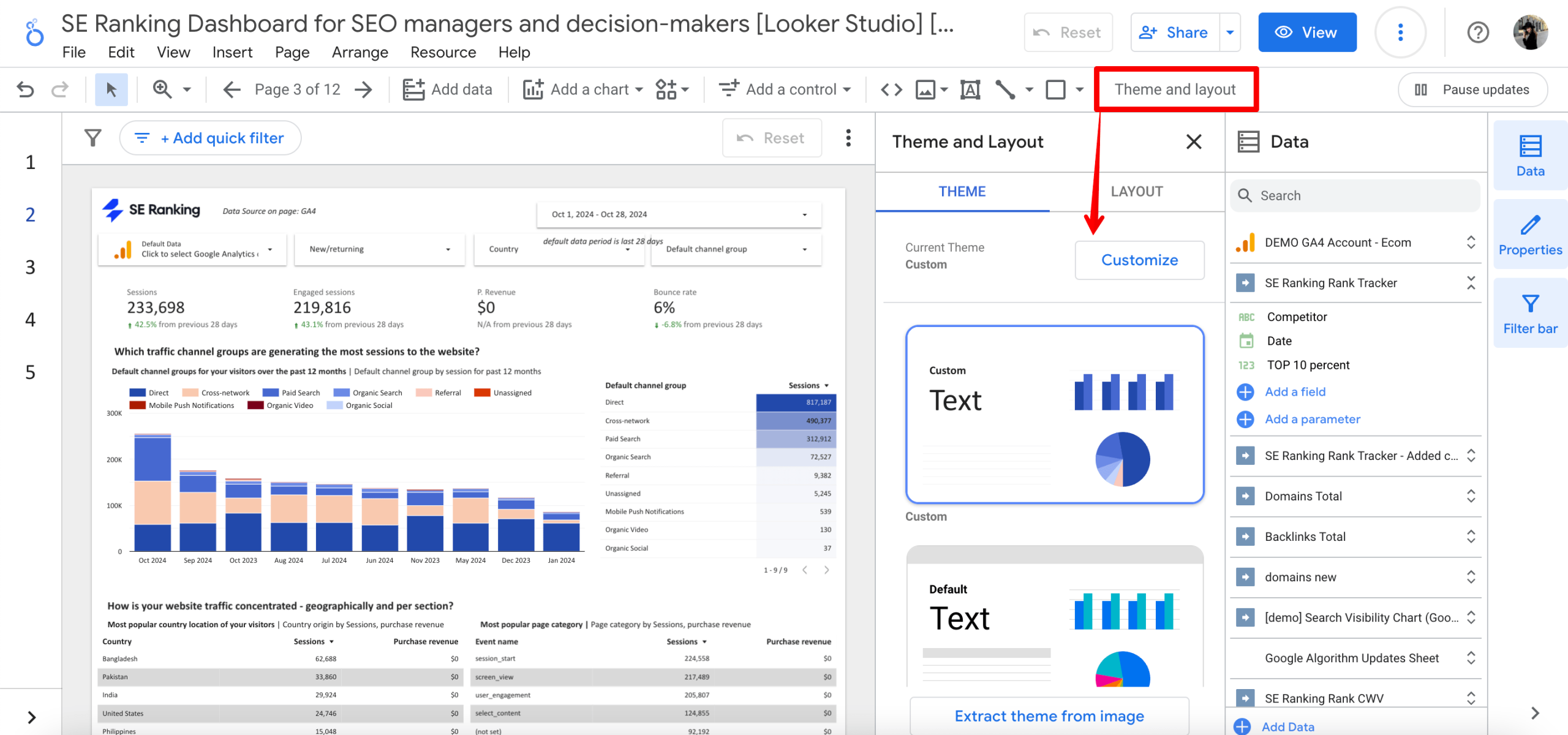

7. Optimiere das visuelle Design

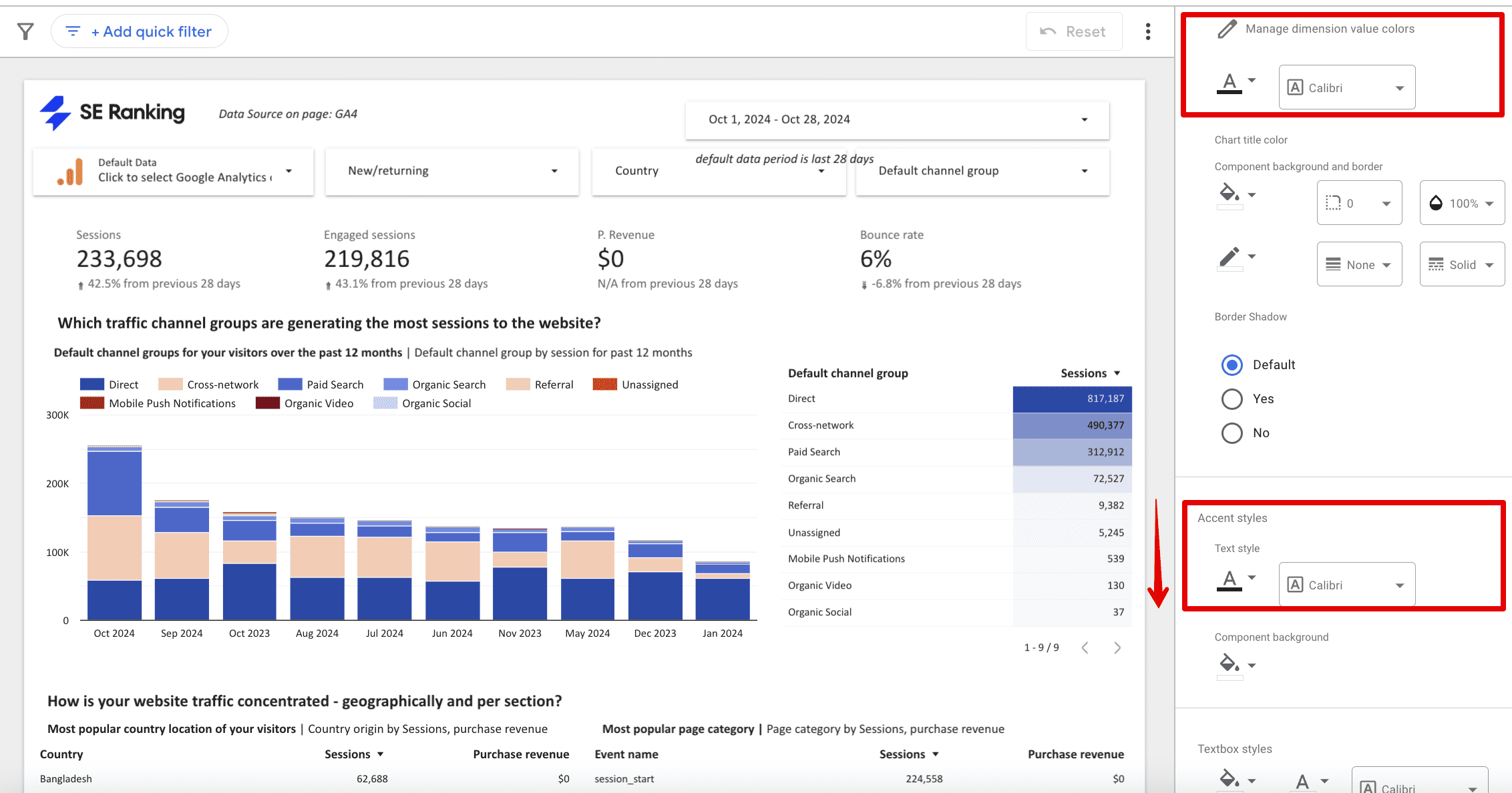

Wenn die Struktur deines Dashboards steht, konzentriere dich auf das visuelle Design. Drei zentrale Elemente können den Look deines Dashboards von gut zu hervorragend machen: Schriftarten, Farbschema und Metrikfarben.

Eine konsistente Verwendung von Schriftarten sorgt für ein professionelles und stimmiges Erscheinungsbild. Wähle eine gut lesbare Schrift, die zu deiner Markenidentität passt.

Um in Looker Studio die Schriftarten zu bearbeiten, klicke in der Top-Navigation auf Design and Layout. Dort kannst du anschließend unter Anpassen deine individuellen Anpassungen vornehmen.

Über diesen Tab kannst du alle Textelemente auf Report-Ebene bearbeiten – darunter Text in Diagrammen, eigenständige Textfelder, Seitennavigationstexte und mehr. Du kannst Schriftart, Größe und Stil anpassen.

Das ist der einfachste Weg, Änderungen vorzunehmen. In manchen Fällen musst du jedoch einzelne Textelemente im Tab Stil direkt bearbeiten.

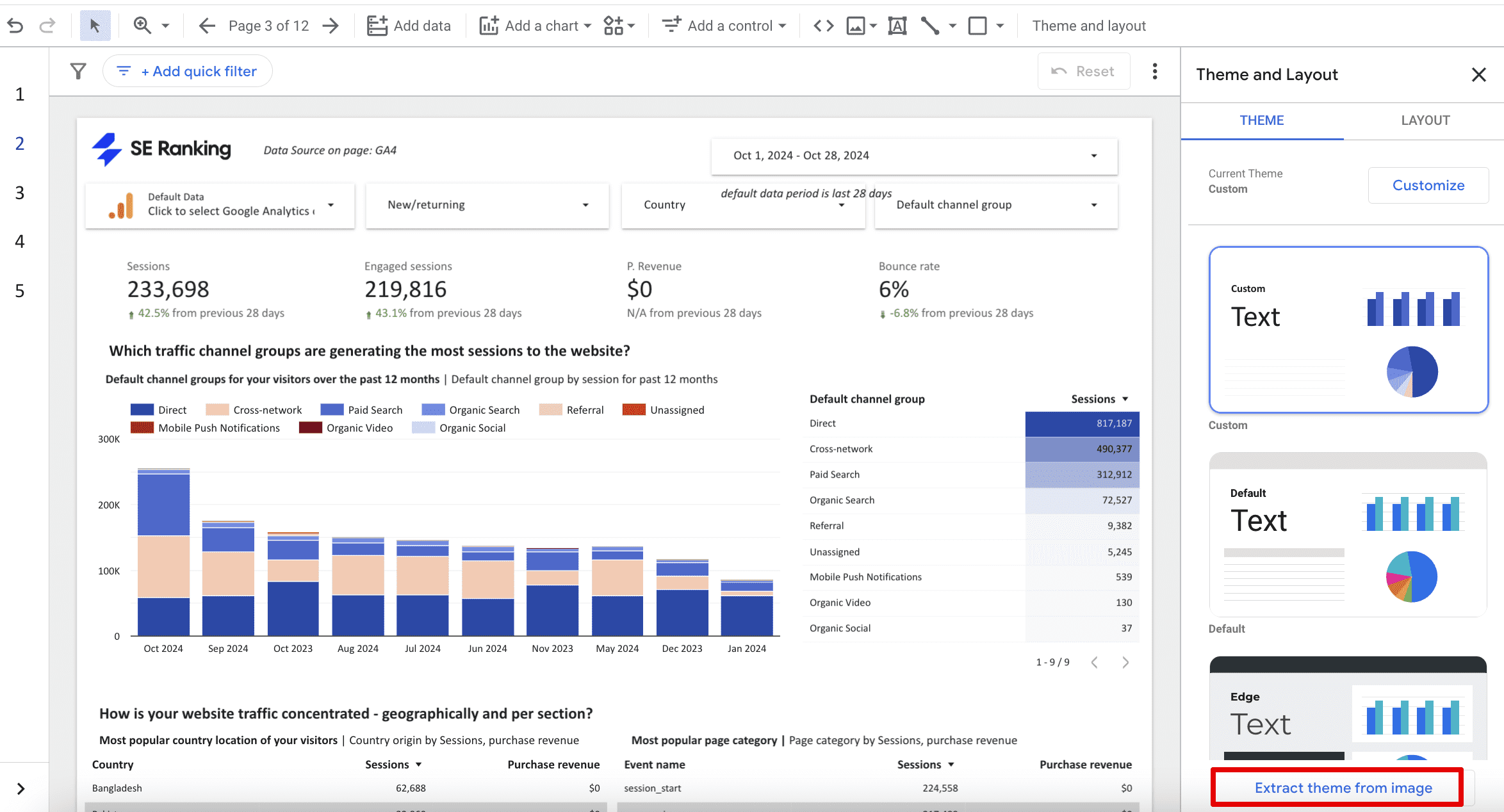

Beim Farbschema solltest du darauf achten, dass es zu den Markenfarben passt – entweder zu deiner eigenen Marke oder zu der deines Kunden. Looker Studio kann sogar automatisch eine Farbpalette aus einem hochgeladenen Bild extrahieren. Um diese Funktion zu nutzen, gehe zum Tab Design and Layout und wähle Design aus Bild extrahieren.

Lade dein Bild hoch und nimm anschließend die zuvor genannten Anpassungen vor – etwa bei Schriftarten, der Linienstärke in Diagrammen und weiteren Designelementen.

Du kannst auch einzelne Diagramme oder Tabellen anpassen, indem du die jeweilige Visualisierung anklickst und den Tab Stil auswählst. Dort kannst du die Farben von Balken, Linien oder Hintergründen individuell einstellen.

Weise deinen KPIs immer feste Metrikfarben zu. Eine konsistente Farbverwendung hilft Nutzern, die Performance schneller zu interpretieren. Nutze bedingte Formatierungen, um Trends wie positive oder negative Entwicklungen hervorzuheben.

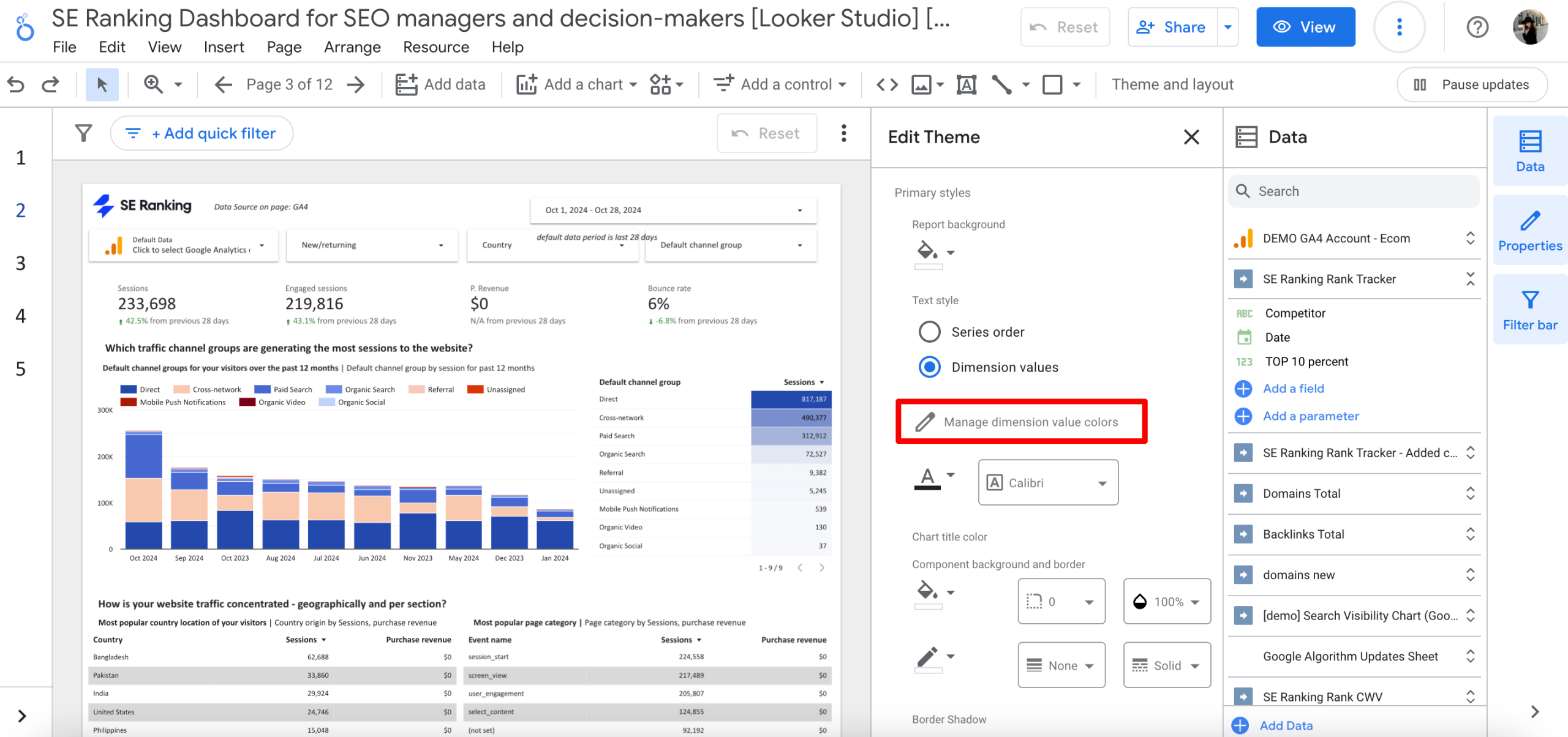

Diese Anpassungen kannst du unter Design bearbeiten vornehmen, indem du die Farben der Dimensionswerte verwaltest.

Wenn du keine Zeit in die manuelle Konfiguration investieren möchtest, kannst du auf die fertigen SEO-Dashboards von SE Ranking zurückgreifen:

- Website-Audit-Dashboard

- Wettbewerbsanalyse-Dashboard

- Backlink-Report-Dashboard

- Rank-Tracking-Dashboard

- E-Commerce-Dashboard

- Dashboard zur Visualisierung zentraler SEO-Daten

- Dashboard für Traffic-Quellen und Keyword-Chancen

- SEO-Agentur-Manager-Dashboard

Fazit

SEO + Looker Studio ist eine unschlagbare Kombination für professionelles Reporting. Looker Studio verbessert nicht nur die Kundenkommunikation, sondern auch dein Verständnis für SEO-Daten. So kannst du genau nachvollziehen, wie sich deine Maßnahmen auf Rankings, Traffic und andere wichtige Kennzahlen auswirken – egal, ob du als SEO-Consultant, Inhouse-Marketer oder in einer Agentur arbeitest.

In diesem Guide haben wir alle zentralen Komponenten von Looker-Studio-Dashboards behandelt – von Messwerten und Dimensionen über Datenquellen und Connectors bis hin zu Diagrammen, Tabellen und Filtern – und gezeigt, wie du jedes dieser Elemente gezielt im SEO-Reporting einsetzt.

Außerdem haben wir einen effektiven Schritt-für-Schritt-Prozess zum Aufbau eines Looker Studio Dashboards von Grund auf vorgestellt – inklusive wichtiger Überlegungen und Best Practices in jedem Schritt. Wenn du dein Looker Studio Know-how auf das nächste Level bringen möchtest, nutze den kostenlosen Looker Studio Kurs in der SE Ranking Academy!